民国时期上海的街头广告——商业繁荣的先行者

民国时期的上海,素有“东方巴黎”之称,街头巷尾处处是流光溢彩的商业广告,让人惊叹那时商业文化的发达。无论是十里洋场的霓虹灯箱,还是手绘招贴,都以独特的方式记录着这座城市的现代性萌芽与商业活力。

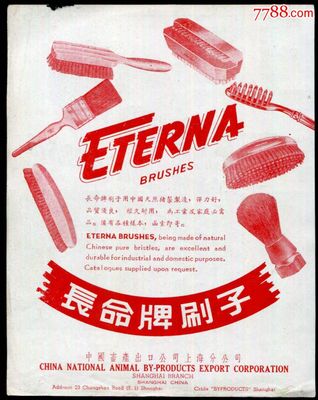

上世纪20至40年代,上海已崛起为亚洲首屈一指的大都市,租界林立,中外资本汇聚,催生了繁荣的消费市场。街头广告成为商家争夺眼球的利器。南京路、霞飞路等商业街区,大型广告牌与灯光装饰交织,宣传着香烟、化妆品、药品、纺织品等各类商品。例如,英美烟草公司的“老刀牌”香烟广告,色彩鲜明,图案夸张,吸引路人驻足;而“双妹”花露水、“百雀羚”等本土品牌的广告也毫不逊色,常以旗袍美女、传统纹样为元素,凸显民族特色。

除了静态广告,流动的广告形式也层出不穷。有轨电车车身涂满商品信息,街头报童高声叫卖附带广告的报纸,甚至还有商家雇佣“活广告”——人身披广告牌在闹市巡游。这些创意手段不仅推广了产品,更塑造了上海的都市形象:开放、时尚、充满机遇。

民国上海广告的繁荣也反映了社会的复杂性。广告中常掺杂西方文化元素,如好莱坞影星形象或洋文标语,体现了半殖民地背景下中西交融的特点。同时,虚假广告与过度消费现象也时有发生,成为当时社会批评的焦点。

总体而言,民国上海街头广告不仅是商业发达的见证,更是中国近代化进程中的一个缩影。它以视觉语言讲述了一座城市如何在传统与现代、本土与外来文化的碰撞中,孕育出独特的商业文明。这段历史提醒我们,上海的商业基因早已深植,而广告作为其载体,至今仍影响着我们对那个时代的想象。

如若转载,请注明出处:http://www.shbenye.com/product/684.html

更新时间:2026-02-01 11:56:52